お部屋の印象を左右するカーテン。丈の調整ひとつで、空間の雰囲気がぐっと整います。

「丈が合わず見た目が気になる」「自分で直すのは不安」といった悩みを抱える方に向けて、この記事では裾上げの前準備から手縫い・ミシン・テープを使った方法まで、家庭でもできる簡単な手順をご紹介します。

読み終えた頃には、自分に合ったやり方が見つかって、ちょっとしたモヤモヤもスッキリするでしょう。

カーテンの裾上げ前に行う下準備

カーテンの裾上げは、現状を把握するところから始め、下準備をしっかりと整えることで、満足できる仕上がりに近づけられます。

カーテン丈の正しい測り方

最初の作業は、カーテンの丈をどれくらいにするのが適切かを把握することです。適切な長さは「カーテンレール」を基点に決めます。

カーテンの丈は、窓枠ではなくカーテンレールのランナー(フックを引っかける輪)下から測ります。ここを間違えると、思っているのとは違う仕上がりになってしまうのでご注意ください。

裾上げ後の仕上がりをイメージしておこう

カーテンの裾上げの本作業に入る前に、ベストな丈を見極めておく必要があります。一度、安全ピンやまち針を使って仮の状態を作ってみましょう。

ここでの手順は、以下の通りです。

1.アジャスターフックを使っている場合は、フックの調整を試みる

2.ちょうどいい長さで折り返してみる

3.まち針や安全ピンで印をつける

まずはカーテンを外さずに、フックの調整をしながら、全体のバランスを見ていきます。

アジャスターフックは、プラスマイナス4cmの調整ができますが、カーテンの素材によってはフックを上げ過ぎると開閉に支障をきたす場合もあります。そのため、必ずカーテンの開閉をして、どこかにこすれて使いにくい部分はないか、快適にカーテンが使えそうかを確認しましょう。

フック部分の調整が済んだら、そのままの状態で今度は丈の長さを決めていきます。

同じ幅で折り返すために定規を併用し、折り返しの部分に安全ピンで目印をつけてから、まち針で仮の折り返しを作っていくとやりやすいです。

私はこれをやらずに裾上げを行い、雑な仕上がりになってしまった苦い経験があります。

カーテンはサイズが大きいため、一度縫ったものを解いてやり直すには、かなりの気力が必要です。大物を何度も手直しするというのは時間がかかるだけでなく、心も折れますので、そうならないための予防線として、最初のひと手間を頑張ってほしいです。

<メモしておくこと>

・アジャスターフックのベストな位置

・折り目をつける位置

・カットする長さの目安

・縫い代の大きさ

これらをメモに残してから本格的なカーテンの裾上げ作業に取り組むと、失敗の確率を大幅に減らせますよ。

事前に洗濯をしておこう!

メモを残せたら、カーテンを外して一度洗濯をしておきましょう。カーテンは花粉やホコリなどをキャッチする役割も担っているため、設置場所によっては油汚れがついてしまい、触ってみるとなんとなくベタついていることもあります。

洗濯をしてから修正するほうが、形崩れがしにくいというメリットもあります。

洗濯OKか確認するには

カーテンの洗濯方法は、洗濯タグで確認しましょう。カーテンのメーカーにもよりますが、基本的にフックを取り付ける付近にタグがついていることが多いです。

自宅での洗濯できる場合は、基本的に手洗いで優しく押し洗いするのが望ましいですが、洗濯機のおしゃれ着モード(ソフト洗い)や毛布の洗濯モードで水量を多めにして洗うと、生地を傷めにくいです。

タグが見当たらない、劣化していてわからない場合は、自己責任で判断することになってしまうため、洗濯が難しい事例をいくつか挙げておきます。

・麻・綿・レーヨン:縮みやすく、シワになりやすい

・シルク:摩擦や水に弱く、色落ち・変形の恐れあり

・ウール:フェルト化や縮みのリスクが高い

こういった素材は、水に弱く、縮みやすいので洗濯NGの可能性が高いです。

一般的に、量販店で買える既定サイズのレースカーテンは洗濯機で洗えることが多いですが、特殊な厚手の遮光カーテンは素材や作りによっては、ドライクリーニングしかできない場合があります。

• 遮光カーテン:裏面のコーティングが水で剥がれることがある

• 形状記憶カーテン:熱加工によるプリーツが洗濯で崩れる可能性あり

• 刺繍・ビーズ・フリンジ付き:摩擦で破損しやすい

また、海外製のカーテンや高級カーテンは、日本の洗濯表示と異なる基準で作られていることがあり、自己判断で洗うと変色や縮みの原因になることも少なくありません。不安な場合は、クリーニング店に持ち込み、直接相談してみましょう。

洗濯機を使う場合の手順

カーテンをレールから取り外したら、フックを取り外して洗濯ネットに入れます。ネットには、蛇腹状に折りたたんで入れましょう。デリケートな衣料洗濯で使える洗剤を入れて、水量を多めにして洗うと、シワがつきにくい状態で干せます。

洗濯が終わったら、濡れたままの状態にフックをつけて、そのままカーテンレールにかけておきましょう。カーテンの自重でシワが伸びます。天気のいい日であれば窓を開けてかけておくのもいいですが、完全室内干しで完結させたい場合は、扇風機やサーキュレーターの風をカーテンに当てて乾燥させると、数時間で乾きます。

【手段別】カーテンの裾上げ方法

カーテンの裾上げ後のイメージが固まったら、以下のような段取りで作業を進めていきます。

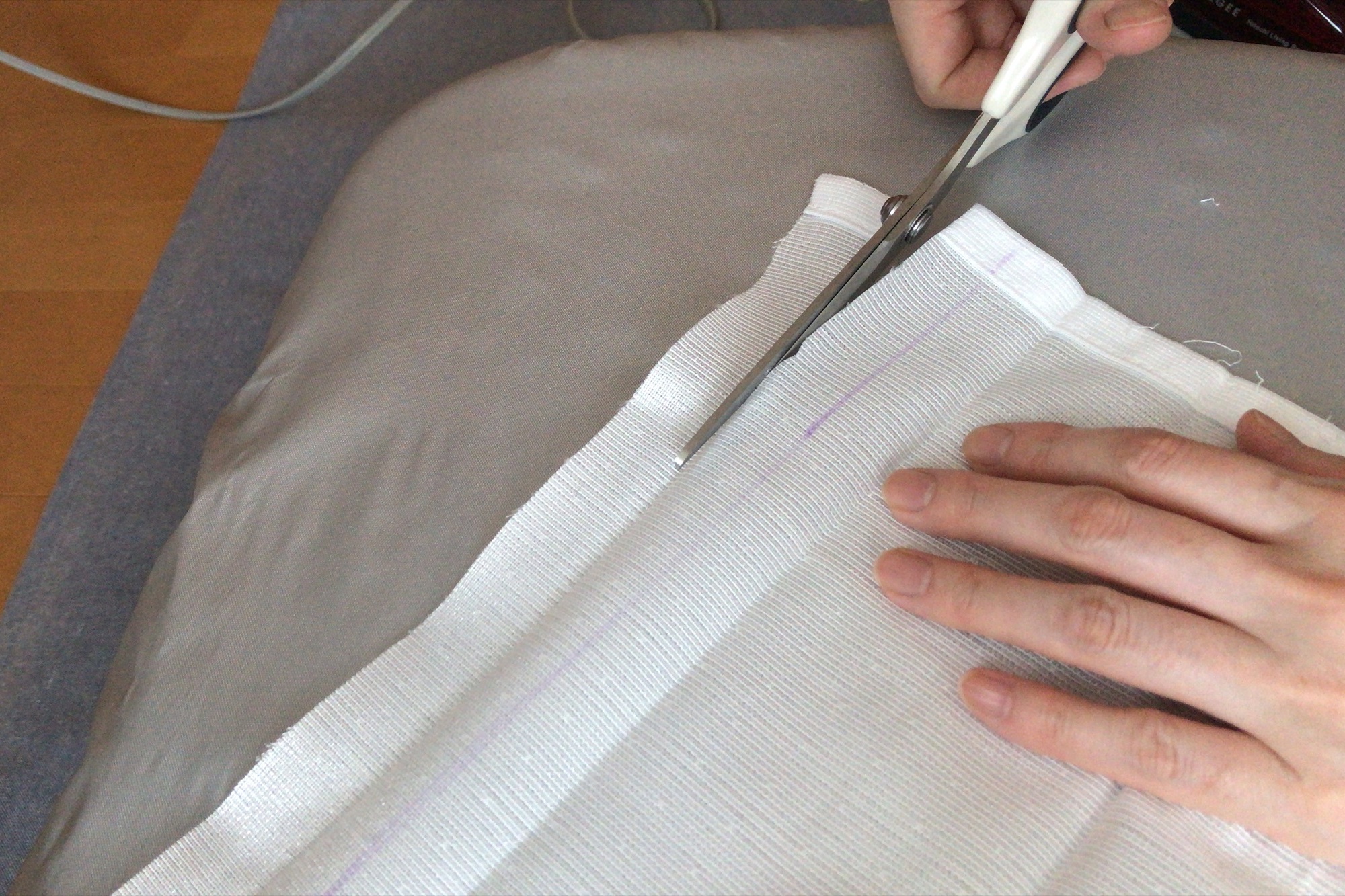

・裾の縫い目を解く

・アイロンで折り目をつける

・不要な部分をカットする

裾の縫い目を解くときは、外してから作業するよりも、カーテンをぶら下げたまま行うほうがやりやすいです。

解いた後は、どこで折り目をつけるべきかしっかり把握しましょう。

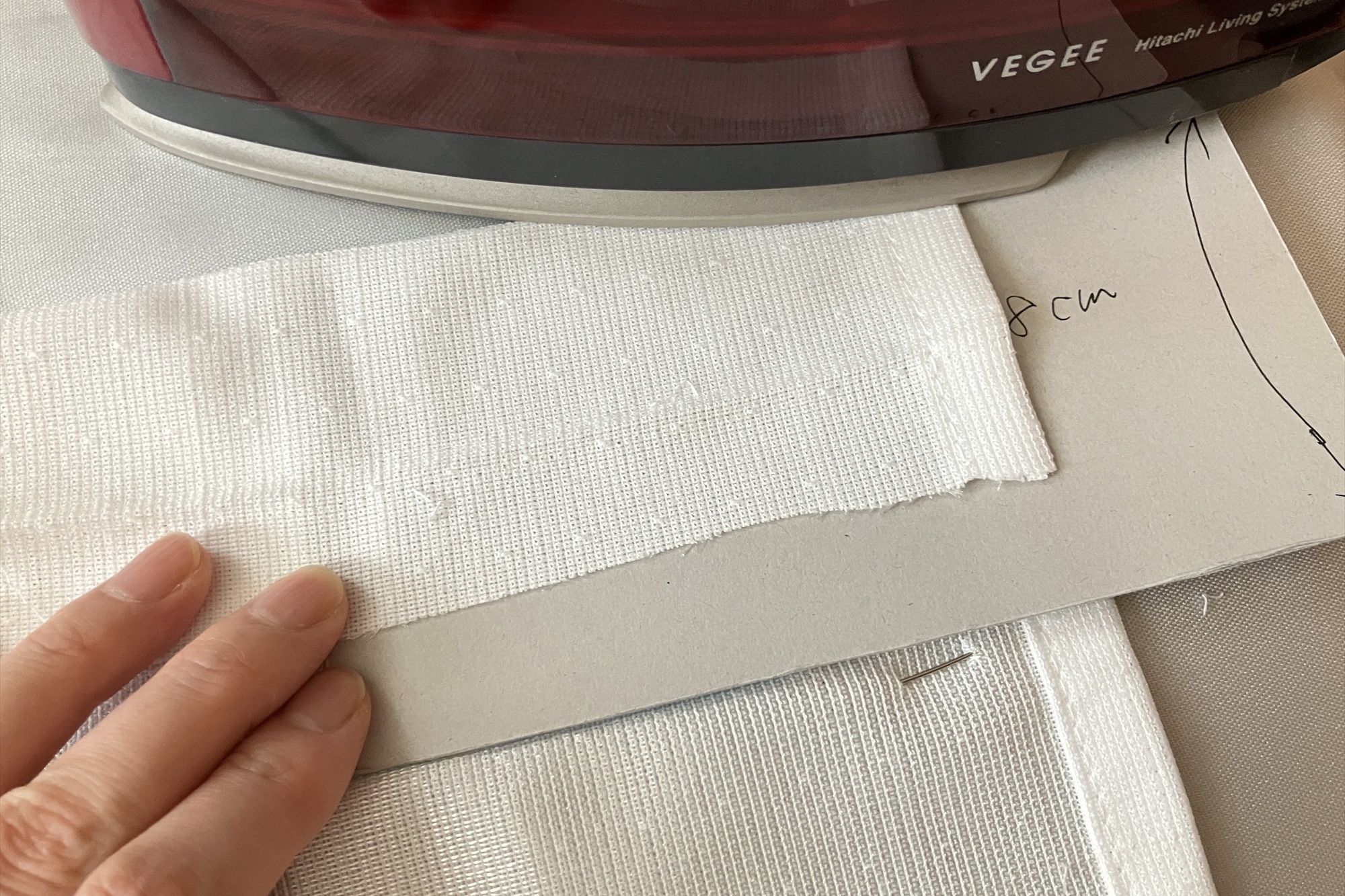

アイロンを出すのは面倒なところがありますが、ここできっちりと折り目をつけてから縫い付けや貼り付けを行うと、綺麗に仕上げられます。安易に裾を折り返してそのまま織り込んでしまうと、裾がもたついて使いにくくなったり、見た目が少し残念な仕上がりになったりしやすいです。

折り目をつけるときは、裾の折り返しの幅に注意しましょう。具体的な方法は裾上げの長さや生地の素材によって異なりますが、裾が長過ぎる場合はカットしてから詰めていくと、スッキリ整います。

ちょうどいい目安としては、裾を折り返す際に7~10cm程度の幅を取ると、重みで裾が安定します。最初の折り幅をメモしておき、同じように合わせると違和感が出ません。

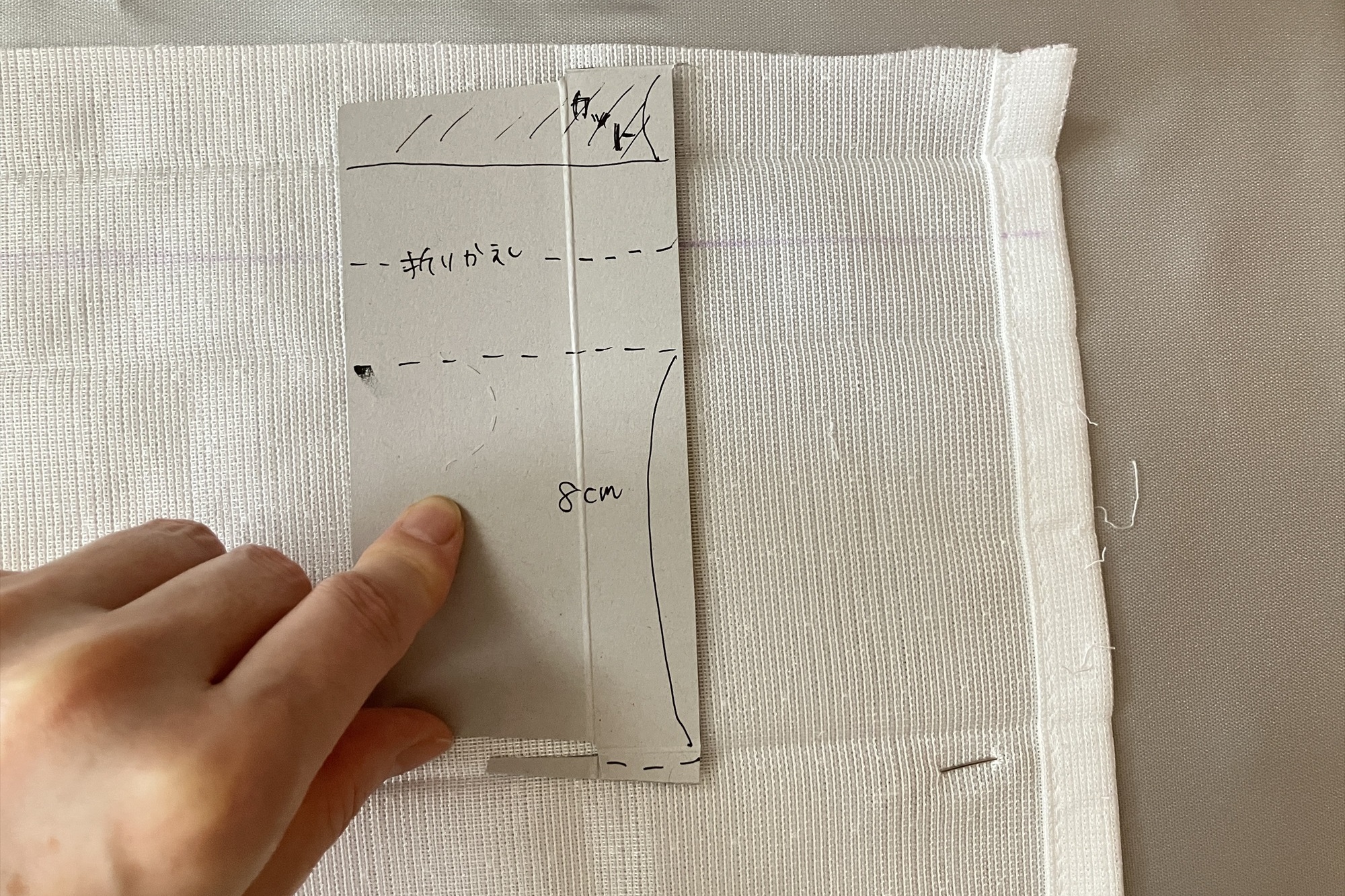

厚紙を適切なサイズでカットし、簡易的な補助道具にしてアイロンで仕上げていくと、すばやく同じ幅の折り目を作っていけますので、ぜひ試してみてくださいね。

手縫いで裾上げする方法

ミシンを持っていなくても、しっかり縫い付けられるのが手縫いで仕上げる方法です。折り目を付けてから、手縫いで縫い付ける場合の手順は以下の通りです。

1.まち針を使って固定する

2.手縫いでひたすら「ながしまつり縫い」をしていく

3.仕上げにアイロンで形を整える

使う道具は縫い針と系がメインですが、補助的にまち針やアイロンの利用をおすすめします。縫う場所を整えてから本縫へ進めていくと、縫い目が曲がらず、綺麗に仕上げられます。

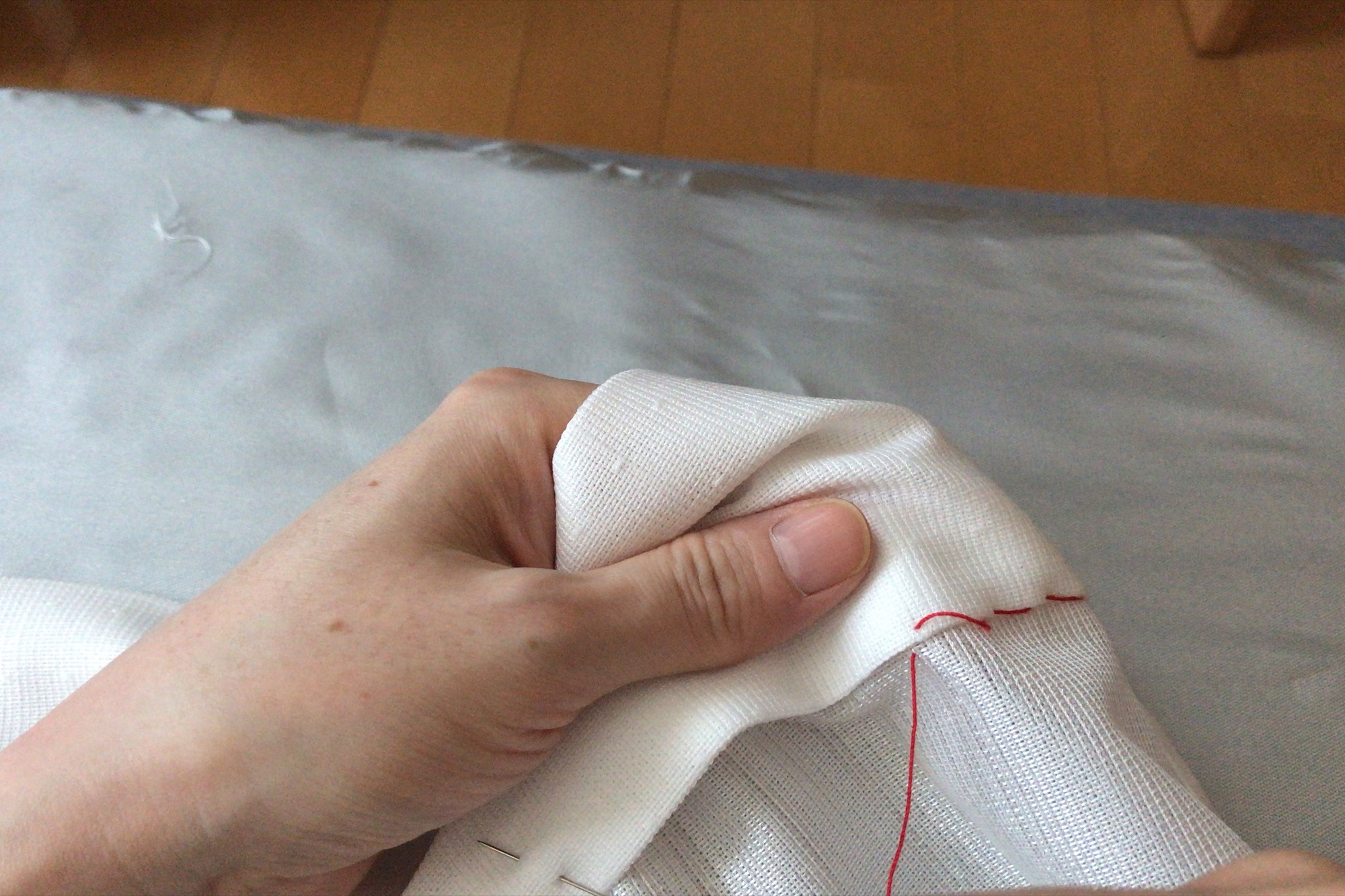

縫い方は「ながしまつり縫い」を使えば、表から縫い目が目立ちません。2枚重なっている際へ斜めに縫い進めていくのが「ながしまつり縫い」です。ズボンやスカートの裾上げで使う縫い方と同様です。

下の生地を少しだけ掬い取ったら、続けて上の生地を掬い取って縫い進めていきます。

慣れてきたら、上と下の生地を合わせた状態で掬い上げて縫っていきましょう。

慣れるとスピードアップできますよ。

片面は糸が見えるのですが、裏側はほとんど縫い目が見えなくなるのが特徴です。

まつり縫いは、縫い目が曲がってしまっても簡単に解いてやり直しがききますし、少し練習すれば、縫い方はすぐにマスターできると思います。

縫い方のポイントは、針で掬うときの布の量をできるだけ小さくすることと、糸を引っ張り過ぎないことです。

また、生地が硬くて針を入れにくい場合は、「指貫き」をつけて縫い進めると指先を傷めず、疲れにくくなります。縫い終えたら、アイロンで整えて綺麗になじませましょう。

ミシンで仕上げる手順

続いて、折り目を付けた後にミシンで仕上げるときの手順を説明します。

1.まち針を使って固定する

2.ミシンで縫い進める

3.アイロンで形を整える

ミシンの針はいくつか種類があります。生地に合わせて針の太さを選ぶのですが、私はカーテンを縫うときは厚手の生地用の14番針を使っています。

レースカーテンほどの生地の場合は、普通生地用の針でも問題ありませんが、重なりの部分に厚みが出る場合は注意しましょう。細い針をつけたまま強引に縫い進めると、綺麗な縫い目になりません。最悪の場合、針が曲がってしまったり、折れたりすることもあります。

糸の色はカーテンの生地とまったく同じ色にする必要はありません。同系色や同じような濃さを選ぶことで縫い目が目立ちにくくなるので、手持ちの糸で対応できそうか、カーテンの生地に合わせて見てみましょう。

縫い目の幅は、手を付けていない場所の縫い目を見て合わせます。カーテンは大物なので、基本的に細かい縫い目にする必要はなく、私は4~5mmくらいの縫い目でセットすることが多いです。

可能であれば、カットした余分な生地で試し縫いをしてみてから縫い進めていくと、縫い目を調整しやすいのでおすすめです。

裁縫不要!裾上げテープでスピード仕上げ

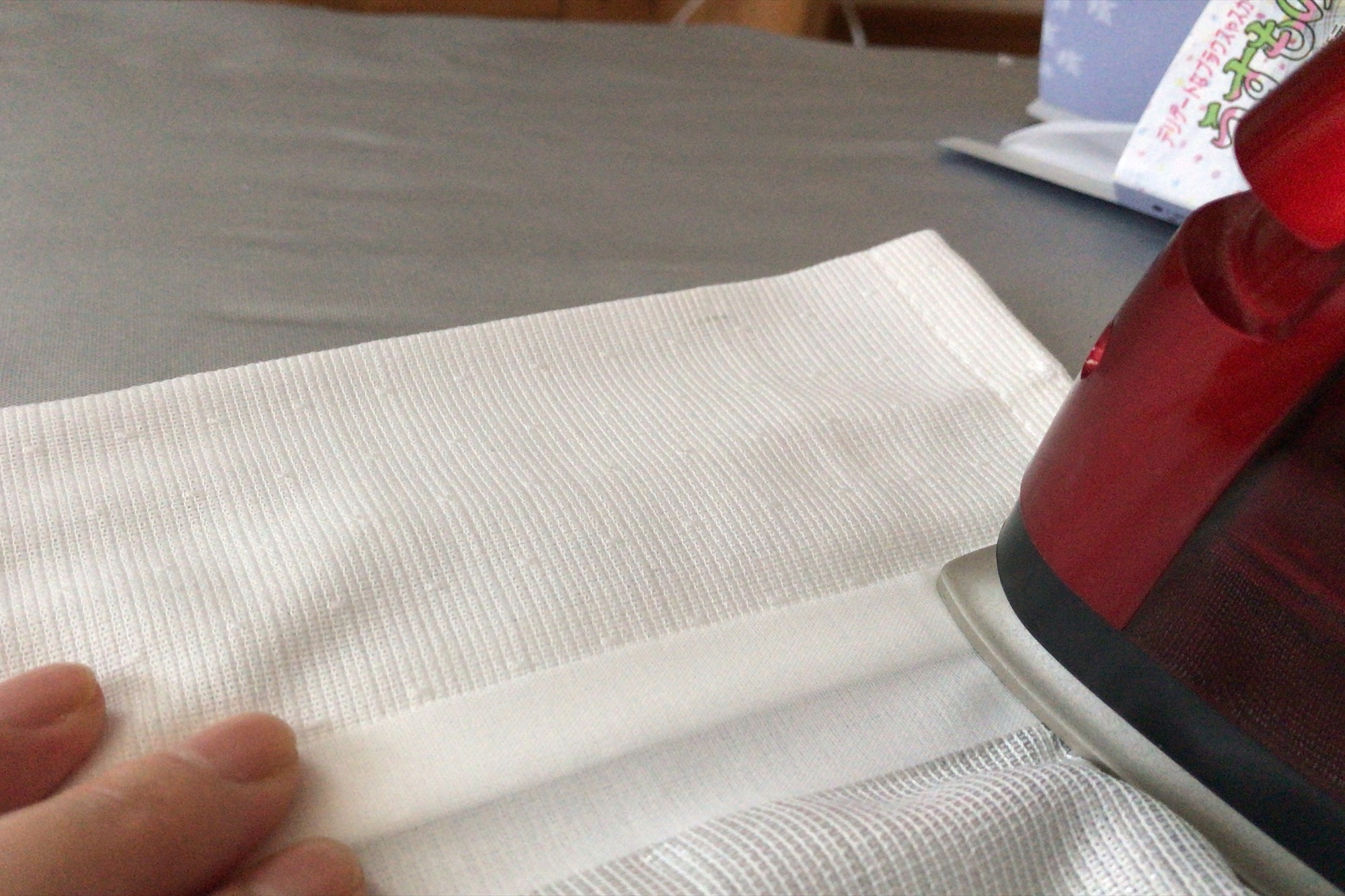

カーテンの裾上げは、アイロンで熱を加えることで接着できる、裾上げテープを使う方法もあります。折り目を整えた後に、アイロンで接着していくだけならミシンを使う必要もないので手軽です。アイロンで接着できるテープはいくつか種類があり、手芸店はもちろん、最近ではホームセンターや100円ショップでも購入できます。

一番メジャーな方法は「裾上げテープ」を使うやり方です。「ズボンやスカートの裾上げで使える」と書かれている商品を使い、水に濡らしたテープを固定したい箇所へ置き、アイロンの熱でテープを接着していきます。

カーテンに使うときもズボンの裾上げで使う場合と同じ方法で接着できました。

黒いテープが多いイメージですが、白やカラーのついたタイプもあります。

レース素材の場合は薄地に使えるテープもおすすめです。カーテンの生地に合わせて選ぶと、自然な仕上がりに近づけられます。

裾上げテープのほかに、テープが完全に隠れて見えなくなる「アイロン接着テープ」という商品もありました。

糊そのものがテープ状になっていて、熱を加えると糊が溶けて接着される便利なテープです。縫い目がつかないだけでなく、テープも一切見えなくなる仕上がりなので、両面ともに綺麗に仕上がるのが特徴です。

基本的には洗濯しても剥がれませんが、生地との相性によっては、剥がれてくることもあります。貼り直しの際に、生地に糊が残ってしまうことがあるので注意しましょう。

後で修正する可能性がある場合にはあまりおすすめできませんが、両面にテープの痕跡が残らないところは良かったです。

アイロン不要の裾上げテープ活用

一切縫わず、アイロン接着もなしの「両面テープ」で裾上げをする方法もあります。

折り目をつけるところまでは同様の流れですが、その後は布でも使える両面テープで固定したい箇所を貼り付けるだけで終了します。

布で使える両面テープは、剥離紙を剥がして使う一般的な両面テープと同じ使い方なので、本当に手軽でした。かなり強力な粘着力があり、一度貼ったテープを剥がすと生地を傷めてしまうくらい強力です。

ただし、両面テープは経年劣化で剥がれてきてしまったり、洗濯で取れてしまったりと、デメリットもあります。(生地との相性があるので、必ずしもそうなるというわけではありません)

両面テープは縫い付けて仕上げるときほどの耐久性はありませんが、短期使用で調整したい場合にはとても便利な裾上げ方法です。

カーテンは窓辺だけで使用するとは限りません。ずっと設置し続けるかわからないけれど、収納場所を隠したりスペースの仕切りをカーテンで作ったりと、簡易的な仕切りや目隠しを作りたいときには、両面テープで裾上げする方法がとても役に立ちます。

【アイテム別】カーテン丈が短い場合の調整方法

カーテンの丈が短い場合は、以下の方法をお試しください。

デザインも楽しめる、裾に布を足すリメイク術

短ければ生地を足す必要がありますが、カーテンと同じ生地を用意するのは難しいです。そのようなときには、オリジナルな視点でリメイクする方向を探ってみましょう。

実際に短い丈のカーテンを間違って購入してしまい、修正したカーテンが我が家にはありましたので、裾の付け足しを行った過程を説明します。

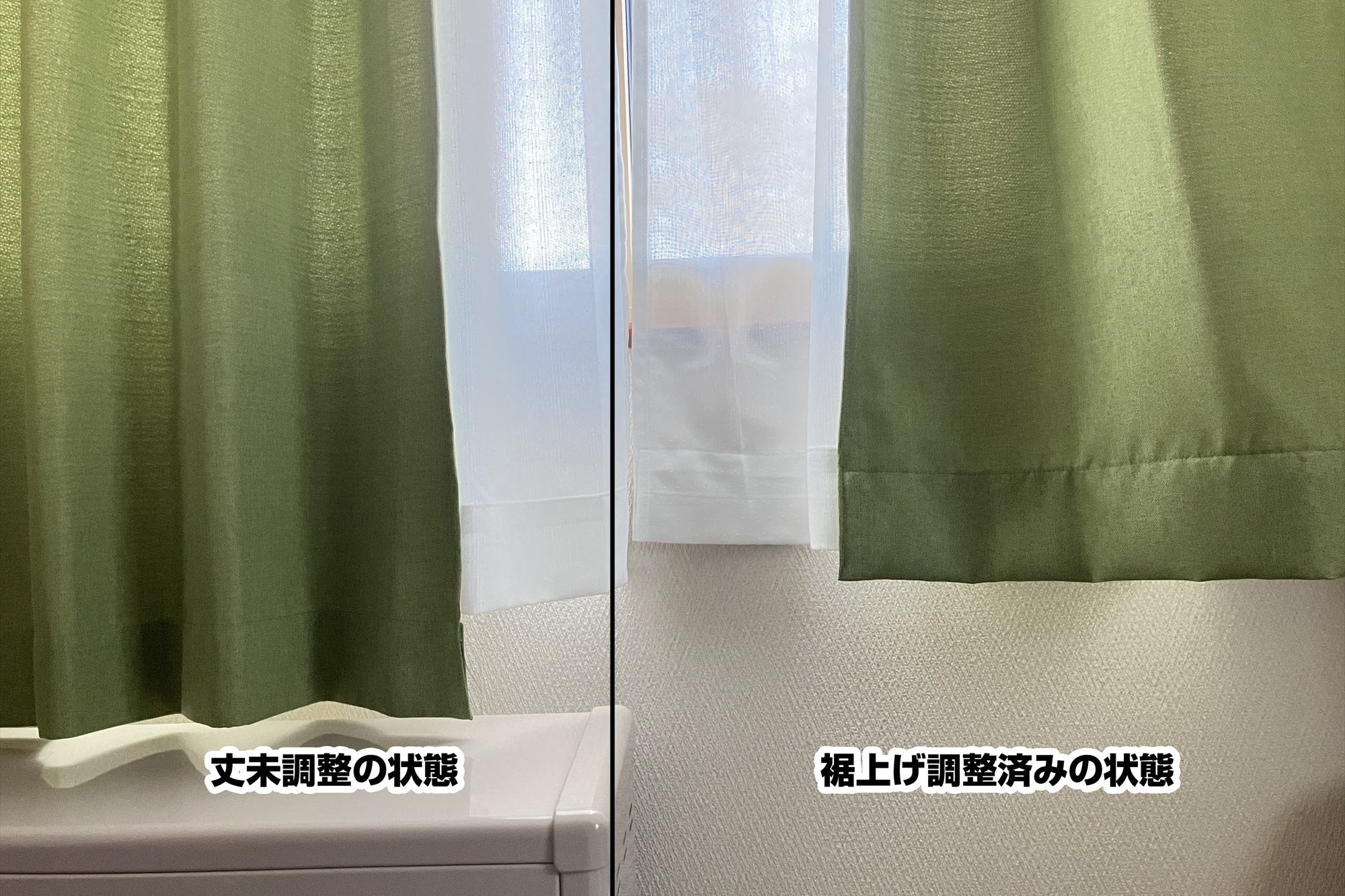

以下の写真は、丈が短かったときのものです。

リメイクをした結果、以下の写真の姿に生まれ変わりました。

このカーテンの付け足しのポイントは、「両面ともに違和感の出ない縫い方」です。

作業の手順としては以下の通りです。

1.カーテンを洗濯する

2.アジャスターフックを調整して裾のバランスを見る

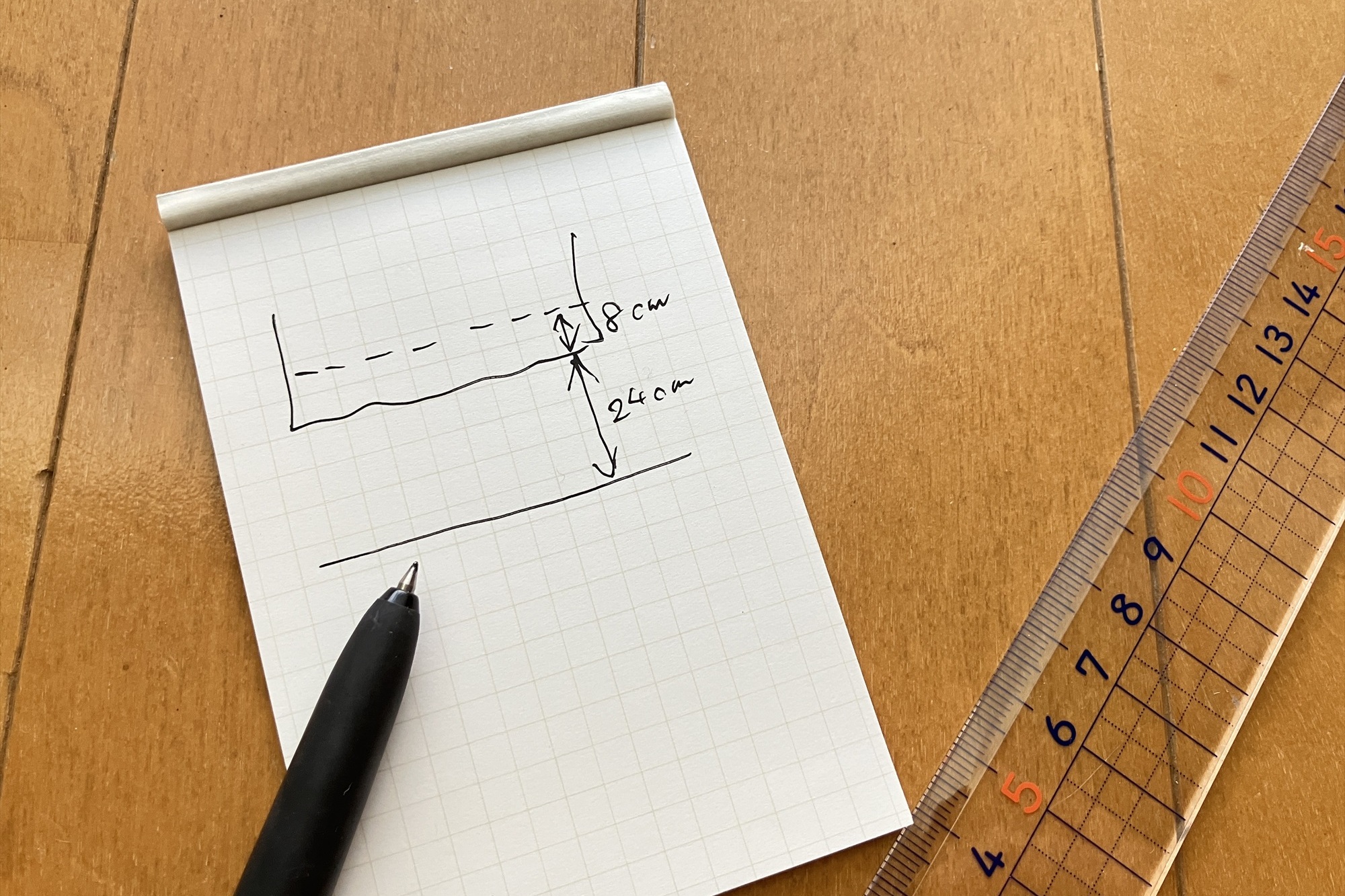

3.しっかり計測し、付け足しに必要な生地のサイズを決める

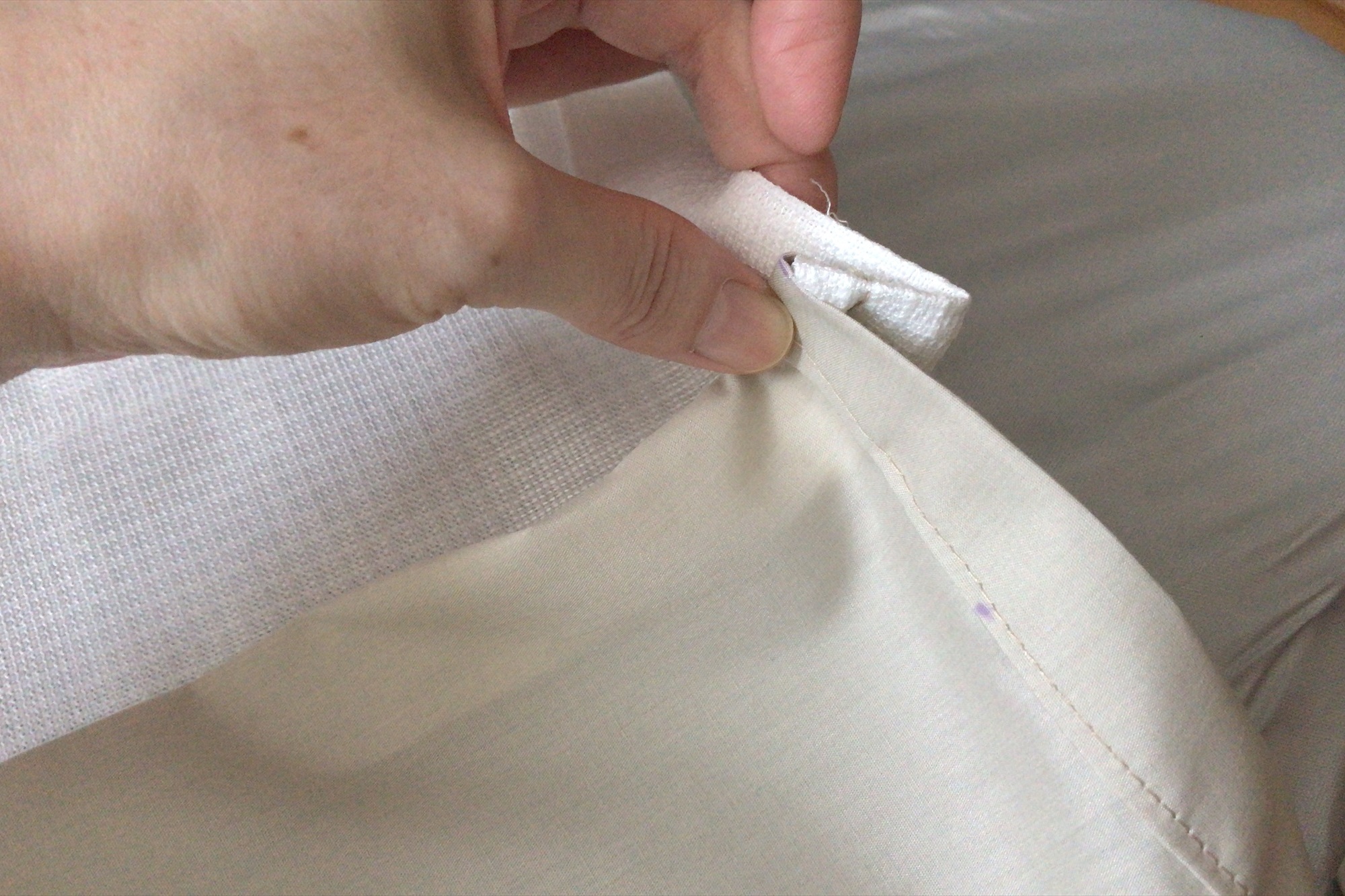

4.カーテンの裾の縫い目を解く

5.アイロンで折り込みの印をつけ、まち針で固定

6.各場所をミシンで縫い付けていく

付け足しで仕上げる場合は、現状の計測がとても大切なので、折り返しに必要なサイズをしっかりとメモを残しておきましょう。

そこから、縫い合わせのサイズを計算し、生地を用意します。カーテンと追加の生地の表と裏を間違えないよう、マスキングテープに書いて貼っておくと作業しやすいです。

サイズを決めたら、付け足し部分を先に縫い合わせていきます。縫い付けは、Zの形になるように生地をかみ合わせています。

こうすると裏も表も同じ縫い目に仕上がるので、どちらから見ても違和感が出ません。

最後に裾の長さを決めていきます。

修正前のカーテンと同じ折り返しのサイズで作ってアイロンで型をつけ、まち針で固定し、ミシンをかけていきます。

ミシンをかけて、最後にアイロンで形を整えれば完成です。

このときは、カーテンとは色も質感も違う生地をつけましたが、意外と自然な仕上がりになって面白かったです。

フックの位置調整やリングランナーの活用

ほんの数センチの調整で済みそうな場合は、アジャスターフックやリングランナーで調整する方法がおすすめです。

アジャスターフックは100円ショップでも購入でき、フックの位置を変えるだけでプラスマイナス4cmの移動が可能です。

ただし、2本のレールがついている場合は、内側のレースカーテンがレール部分に干渉すると摩擦で開閉がしにくくなる場合があるので注意しましょう。私は、内側のレースはレールに被せず、外側の厚地のカーテンはレールを被せるように調整しました。

好みの問題でもあるのですが、見た目もスッキリするのでこのやり方はおすすめです。

また、カーテンレールを使わずに突っ張り棒などを利用し、リングランナーでカーテンを吊るしてみるという方法もあります。

既製丈に限界があるなら…プロに相談も視野に

厚地の遮光カーテンや彩飾が施されたような特別な生地を使ったカーテンは、家庭用のミシンでは太刀打ちできない場合もあります。自分で手を加えることに不安を感じたら、購入した店舗や専門店に相談してみてみましょう。

窓に合うカーテン丈で裾上げしよう!窓の種類と注意点

カーテンの裾のバランスを取る方法は窓の種類によって違ってきます。裾上げや付け足しの前に参考にしてみてください。

掃き出し窓

「ベランダや庭に出る大きめの窓」が掃き出し窓です。この場合のベストな丈の長さは以下の通りです。

• 測り方:ランナー下から床までの長さを測る

• サイズ:測った長さからマイナス2cm

掃き出し窓のカーテンは、床からやや短くするのがポイントです。床に着いてしまう長さにすると、ゴミが付着しやすくなりますし劣化も早まってしまうので、気をつけましょう。

腰高窓

「立ったときに腰くらいの高さにある窓」が腰高窓です。この場合のベストな長さは以下の通りです。

• 測り方:ランナー下から窓枠の下まで

• サイズ:測った長さにプラス15cm

窓枠から少し大きめにしておくことが腰高窓のポイントです。冷気や光の漏れを防ぎ、見た目もバランス良く収まります。長くし過ぎてしまうと、窓の下のスペースが使いにくくなることがありますので、家具を置く場合を考慮してバランスを考えましょう。

出窓・小窓

「装飾的な窓や小さな窓」が出窓です。出窓はレールの位置によってちょうどいいバランスが変わってきます。

• レールが窓枠内にある場合:ランナー下から窓台までを測り、マイナス1〜2cm

• レールが窓枠の外にある場合:ランナー下から窓枠下+10〜15cm

レースカーテンの場合

レースカーテンを設置する場合は、厚地のカーテンとのバランスを意識してみましょう。

• ドレープカーテン(厚地)より1cm短くするのが基本

• フロントレース(レースを手前にするスタイル)の場合は同じ丈か1cm長め

カーテンの裾上げで注意したいこと

カーテンの裾上げでは、正確な採寸をすることが重要です。丈の測り方を間違えると、短すぎ・長すぎ問題が発生します。一度カットしてしまうと別の窓で使えなくなるので、注意しましょう。折り返しやテープでの裾上げなら、元に戻せる可能性があります。

洗濯後の縮みや歪みを考慮する

カーテンの素材にもよりますが、洗濯をすると微妙に縮んでしまう場合があります。また、縫い合わせ次第では歪んでしまうこともあるため、裾上げを行う際は、事前に洗濯をしてから作業を始めましょう。

生地の種類に合わせた方法を選ぶ

ミシンで仕上げたほうが丈夫な仕上がりになりますが、厚地の遮光カーテンなど、縫いにくい生地もあります。

事前には想定しにくいが失敗しがちなポイントを把握しておく

薄手のレースカーテンの場合は裾上げがやりやすいですが、厚手のドレープカーテンなどは、ミシンの縫い目が目立ってしまうことがあります。

糸の色を合わせることはもちろんですが、手持ちのミシンの性能によっても仕上がりに差が出るため、市販品のように完璧に仕上げるのは難しいです。場合によっては、「ながしまつり縫い」などの表に出にくい縫い方を検討してみましょう。

また、高温でアイロンを使えないカーテン生地の場合は、綺麗な折り目をつけにくいです。気になる場合はローラーを併用してみましょう。

窓に合うカーテン丈に裾上げして、家時間を更に快適に!

優しい光が差しこみ、風でカーテンが静かに揺れる窓は、心を落ち着かせてくれる光景です。ちょうどいいカーテンの長さだからこそ、そのような空間を作れます。

採寸や下準備、洗濯から仕上げ方法の選び方まで、一つひとつの工程に意味があります。手間はかかりますが、手間をかけた分だけ、満足できる仕上がりになっていくものです。自分の暮らしに合った方法を見つけ、丁寧に取り組み、より快適な空間づくりに挑戦してみてくださいね。